聖徳太子の側近である秦河勝は、世阿弥が記せし「 能 」の理論書『風姿花伝』によると……

欽明天皇の御代、大和の国は奈良の泊瀬(初瀬)の川に洪水が起き、そこへ流れし一つの壺、

人々はこれを不審に思い、磯城島は三輪の杉の鳥居の辺りで殿上人がお拾いになられ,壺の中には生まれたばかりの玉のような赤子が居たのです。

その夜のこと、欽明天皇の夢にその赤子が現れて、

「我は秦の始皇帝の生れ変り也、日本に生まれ出る機縁の有りて帝へ朝見の機会を頂ければこれ幸い」と言いますから、

この夢見をいたく奇特と思召されし欽明天皇は、赤子を御所へ召出させると、御自身の御側に召し寄せになられました。

赤子は成長すると才知・叡智に優れ、元服に際し“秦”の姓と河の洪水より助かった処から河勝をば賜りし、これより秦河勝と名乗り、

推古18年(610年)、新羅使と任那使が拝朝した際、新羅使の導者を務めます。

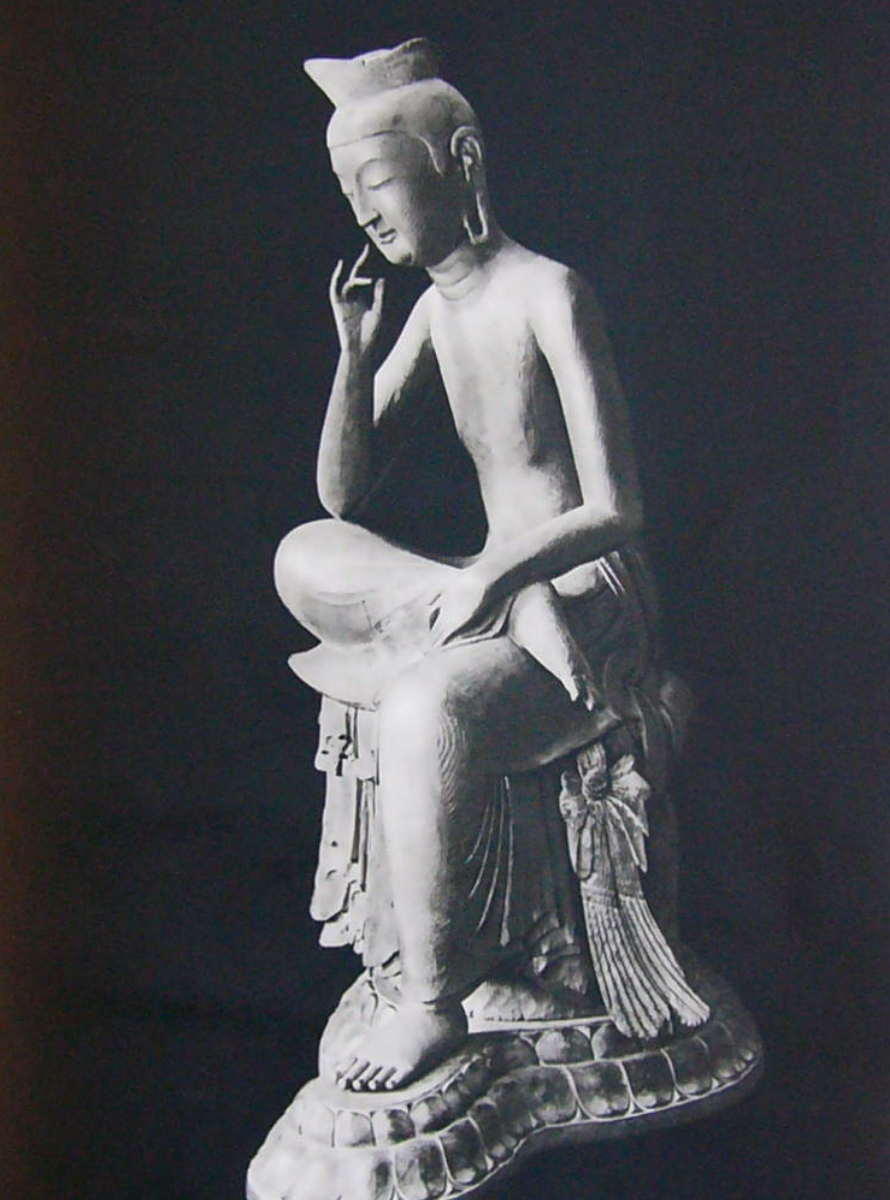

推古11年(603年)11月、秦河勝は聖徳太子に御仕えすると、弥勒菩薩半跏思惟像(現在、国宝)を賜り、

秦氏の本拠地である現在の京都は山城の国、太秦は秦氏の氏寺、京都最古の寺として知られる広隆寺を建立すると、この弥勒菩薩を本尊としました。

弥勒菩薩は、イラン・インド共通の神である「ミスラ神・ミトラス神」から、イランのクシャーナ朝「ミイロ神」へ、そして弥勒菩薩になったと云い、

現在は「薬師如来」を御本尊としております。

ここ広隆寺の境内には、かつて秦始皇帝を御祭神とする大酒神社が御鎮座あそばされて居りましたが、

チャイナに古くから有る「景教(キリスト教)」によれば、大酒 = 大避とは大闢と古くは書き、

大闢は、古代イスラエルの王である「ダビデ」を現す表記ですので、

渡来人の秦氏が『創世記』や『聖書』と、何らかの関係が有り「ダビデ」だと知っていて大酒(大避)神社をここへ鎮座させた、

詰まり、大酒神社 = ダビデ神社、を日本に敢えて創った可能性が有るのです。

水野 久美 他1名

絵で楽しむ 日本人として知っておきたい二十四節気と七十二候

いつもありがとうございますm(_ _)m

![]()

歴史の豆知識(歴史)にほんブログ村へ